USBケーブルの自作 - 短・単・離に自作のメリットがある 2016年5月

LANケーブルの自作記事 を別稿で掲載したので、しばらく前の工作だがUSBケーブル

の自作についても、ご参考までにメモしておくことにした。

■USBケーブルのポイント

短・単・離の三要素がオーディオ用USBケーブルのポイント、と自分なりに考えている。十分裏付けがあるわけでなく、多分に直感なのだが。

「短」は、USBケーブルの長さのことで、短い方が良いだろう、ということだ。

何年も前だが、Belkin社の15cmのUSBケーブルが、汎用(オーディオ用でなくパソコン等用)のケーブルなのに音質が良いというネット上の評判があり、試したことがある。国内メーカー製で同じく汎用の50cm、1m、1.5mのケーブルと比べると、確かに良好と感じた。

ただ、これは同一ケーブルで長さだけ違うものを比較した、ということではないので、検証として不十分だ。

「単」は、線材が撚線でなく単線、ということだ。LANケーブルも同じだが、デジタル信号の高周波は電線の表面を流れるので、デジタルケーブルでは撚線より単線が有利だろう、ということだ。ただ、物事はそう単純ではないかもしれない。

実のところ、そんな理屈はあと付けである。以前、秋葉原のオヤイデ電気でUSBケーブルの自作キットが売られていたが、それは単線を使っていた。それをきっかけに始めた自作なので、以降、単線でしか作ったことが無いのだ。

「離」だが、一般にUSBケーブルはデジタル信号ラインと5V電源ラインとが一緒に束ねられているが、両者を分離した方が良さそうだ、ということだ。これは、アコースティックリバイブ社が、両者を二股に分岐させたUSBケーブルを作っていて評判が良いことをヒントにしている。理論的には、電源ラインのノイズが信号ラインに影響することを避ける、ということだろう。

裏付け不十分の短・単・離だが、方向として大きく間違ってはいないのでは。

それなら、三要素揃った自作ケーブルは、高価な市販オーディオ用USBケーブルに優るのか?

それはわからない。というか、ケーブルの自作は、いろいろと作ること自体が楽しい、そこそこの性能のものを自分で作れれば面白い、という遊びであって、それ以上のものではない。高価高級な市販品に勝つか負けるかなど言うのは野暮というものだ。

そう思いつつも、後述のように、複数ヴァージョンの自作をし、手持ちの市販USBケーブルと比較した結果からすると、そう悪くないと考えている。が、高価なケーブルとなると、持っておらず、使ったことが無いので、何ともわからないのだ。

いずれにしても、短・単・離の三要素が揃ったUSBケーブルなどというものは、市販品に存在しない。三要素を実現して恩恵を受けることができるのは、自作ならではのことなのだ。

まあ、自作のココロは自己責任と自己満足、である。USBケーブルを自作して遊んでみようという人にヒントになれば幸いである。

■ver.0 基本のケーブル

だいぶ以前の2010年頃だが、オヤイデ電気で、4N純銀USBケーブル自作セット(出来上がり1m)が売られていて、作り方の説明がショップのサイト上にあった。これを短く作ったのがver.0だ。

現在も材料はオヤイデ電気で入手できるが、作り方はサイトから消えているようだ。

「短・単」の2要素だけで「離」の要素を満たしていない基本のケーブルだが、以後のバージョンもこれをもとにした応用なので、材料、作り方をメモしておく。

材料

・信号用線材:

「オーグPTFE被膜線 0.4mmφ」秋葉原のオヤイデで1,296円/m

武藤製作所製で、金Auと銀Agの合金でAugだそうだ。

0.6mmφもあって、より良いのかもしれないが、価格が2倍以上なので使っていない。

・電源用線材:

「協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×7色」

オヤイデの自作セットでは単線を電源用にも使っていたが、高価だし、電源用には細すぎる。

AWG20前後の撚線なら何でも良いが、これは外径が細めなので使いやすい。

・外装チューブ:

「PETチューブ クリアー 3.175φ(1/8インチ)」オヤイデで173円/m

・熱収縮チューブ :

4φのもの少々

・プラグ:

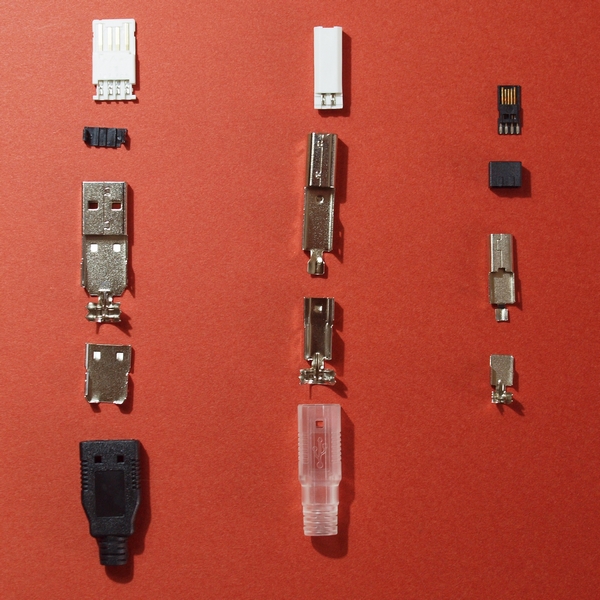

USB-A、USB-B 必要個数

USB-A・USB-ミニBケーブルを作るなら、USB-ミニBプラグは秋葉原の千石電商で入手できる。

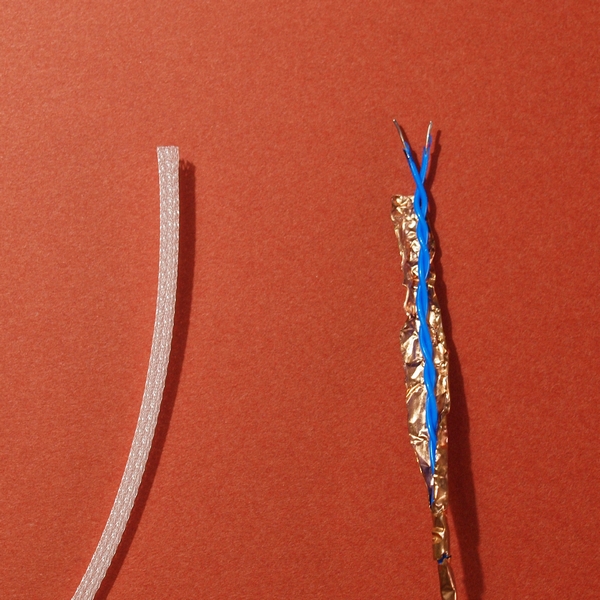

外装チューブと4N純銀線(撚り合わせて銅箔を巻いたもの)

USBプラグ 左から USB-A、USB-B、USB-ミニB

USBプラグ 左から USB-A、USB-B、USB-ミニB

作り方の手順(20cm長のUSB-A・USB-Bケーブルを作る場合)

①オーグ線を、20cmずつ2本カット。長さは揃える。

②AWG20線の黒・赤各1本を、同じく20cmにカット。

④AWG20線赤をUSB-Aプラグの#1ピンに、オーグ線2本を#2、#3に、AWG20線黒を#4に、ハンダ付けする。

USBのプラグは、#1が電源+、#2がデータ-、#3がデータ+、#4がGND/電源-である。

端子のピンの配列は、1,2,3,4と番号が書いてあるが、小さくて見にくいので注意。

④外部ノイズの防止のため、2本のオーグ線を撚り合わせる。念押しに銅箔テープを巻く。

AWG20赤黒線と一緒に外装チューブをかぶせ、両端を熱収縮チューブでとめる。

オーグ線は0.4φと細いので、力を外装チューブが受けるようにするのが肝心。

⑤USBプラグA、Bのハウジング部分、熱収縮チューブを通しておく。

忘れて次のハンダ付けしてしまうと、ハウジングを装着できなくなるので注意。

⑥USB-Bプラグの#1~#4ピンに、それぞれ対応する番号の線をハンダ付けする。

USB-ミニBプラグの場合は、一つ多い5ピンで#4が空き、#5がGND/電源-になる。

どちらも番号がちゃんと書いてないので、ネット上の情報等で配列を確認すること。

線材の方向性が気にならないではないが、オーグ線はどちらがどちらなのか不明なのであきらめる。

⑦USB-Bプラグ側も熱収縮チューブでとめて完成。

電気工作としては単純だが、難所はハンダ付けだ。対象が小さく、線材をからげることができないのでわれわれ素人には難しいのだ。プラグと線材をバイス、紙テープ等で固定し、ピンの上に線がぴったり接して手放しでも動かない状態にしておき、確実なハンダ付けを心掛ける。そのくらいが私のノウハウだ。

ミニBプラグのハンダ付けは、USB-Bプラグよりピン間隔が狭いので一層難しい。

以前、USB-A・USB-ミニBのケーブルを自作し、外付けUSBハードディスクの接続に使ったことがあるが、すぐに接続不能になった。原因は、ハードディスクの場合1A程度の大電流が流れるためだ。拙劣なハンダ付け、あるいは被覆を剥いた時の傷のせいで断線したと思われる。しかし、素人の自分にはこれ以上の工作は無理というものだ。こうした大電流の用途には、安全のため自作ケーブルにこだわらず、市販USBケーブルを使うべきだ。

■ver.1 アコリバ型ケーブル

アコースティックリバイブ社の信号ライン・電源ラインを分離したアイディアをいただいて、3要素を満たすケーブルを作る。

ちなみに、アコースティックリバイブ社は、このアイディアについて実用新案登録を取っている。したがって、自作して自分が家庭内で使う分には問題ないが、業としての行為は実用新案権の侵害になるのでしてはいけない。蛇足ながら。

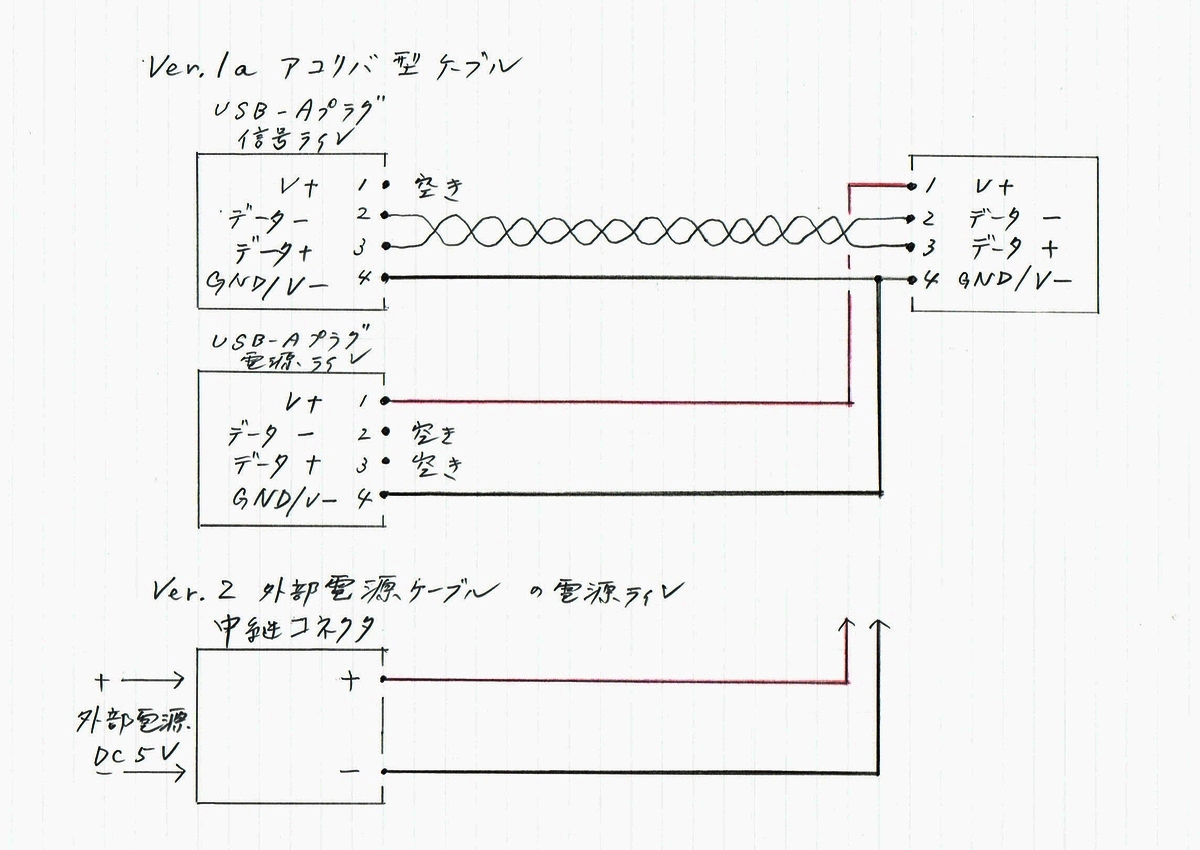

ver.1aは、アコリバと同様、USB-Aプラグを2個使い、信号ライン、電源ラインを二股に分離したものだ。隣り合ったUSB-Aの接続口に2個を差して使用する。

工作する際の注意点は、USB-Bプラグの#4ピンはGNDと電源-を兼ねているので、信号ライン、電源ラインの両方を接続する、ということだ。電源ラインは#1赤、#4黒がそれぞれ+、-だ。信号ラインも#2がデータ-、#3がデータ+の2本だけ接続すればそれで良さそうに思うが、実は#4GNDが基準となるので、3本接続しないと機能しない。(失敗済みです)

私は、信号ライン側はオーグ線2本とAWG20線1本、電源ライン側はAWG20線2本で構成した。二股なので、外装チューブ、熱収縮チューブの仕上げが少々面倒だ。

ver.1bは、ver.1aにノイズフィルターを付けた音質改善版だ。

電源ラインの中間に、STEREO誌2014年9月号、2016年5月号掲載の柴崎 功氏設計の「USB電源フィルター」を付けている。これは、電源+-間にコンデンサーを並列することで、電源に乗っているノイズを吸収するものである。

これらは、短・単・離3要素が揃ったケーブルである。ただし、「離」については次のver.2が、さらに徹底している。

USB-Aプラグ・USB-Bプラグの結線図 上 ver.1a、下 ver.2

作り方の手順(20cm長のUSB-A・USB-Bケーブルを作る場合)

①オーグ線を、20cmずつ2本カット。長さは揃える。

②AWG20線の黒・赤各1本を、同じく20cmにカット。

④AWG20線赤をUSB-Aプラグの#1ピンに、オーグ線2本を#2、#3に、AWG20線黒を#4に、ハンダ付けする。

USBのプラグは、#1が電源+、#2がデータ-、#3がデータ+、#4がGND/電源-である。

端子のピンの配列は、1,2,3,4と番号が書いてあるが、小さくて見にくいので注意。

④外部ノイズの防止のため、2本のオーグ線を撚り合わせる。念押しに銅箔テープを巻く。

AWG20赤黒線と一緒に外装チューブをかぶせ、両端を熱収縮チューブでとめる。

オーグ線は0.4φと細いので、力を外装チューブが受けるようにするのが肝心。

⑤USBプラグA、Bのハウジング部分、熱収縮チューブを通しておく。

忘れて次のハンダ付けしてしまうと、ハウジングを装着できなくなるので注意。

⑥USB-Bプラグの#1~#4ピンに、それぞれ対応する番号の線をハンダ付けする。

USB-ミニBプラグの場合は、一つ多い5ピンで#4が空き、#5がGND/電源-になる。

どちらも番号がちゃんと書いてないので、ネット上の情報等で配列を確認すること。

線材の方向性が気にならないではないが、オーグ線はどちらがどちらなのか不明なのであきらめる。

⑦USB-Bプラグ側も熱収縮チューブでとめて完成。

電気工作としては単純だが、難所はハンダ付けだ。対象が小さく、線材をからげることができないのでわれわれ素人には難しいのだ。プラグと線材をバイス、紙テープ等で固定し、ピンの上に線がぴったり接して手放しでも動かない状態にしておき、確実なハンダ付けを心掛ける。そのくらいが私のノウハウだ。

ミニBプラグのハンダ付けは、USB-Bプラグよりピン間隔が狭いので一層難しい。

以前、USB-A・USB-ミニBのケーブルを自作し、外付けUSBハードディスクの接続に使ったことがあるが、すぐに接続不能になった。原因は、ハードディスクの場合1A程度の大電流が流れるためだ。拙劣なハンダ付け、あるいは被覆を剥いた時の傷のせいで断線したと思われる。しかし、素人の自分にはこれ以上の工作は無理というものだ。こうした大電流の用途には、安全のため自作ケーブルにこだわらず、市販USBケーブルを使うべきだ。

■ver.1 アコリバ型ケーブル

アコースティックリバイブ社の信号ライン・電源ラインを分離したアイディアをいただいて、3要素を満たすケーブルを作る。

ちなみに、アコースティックリバイブ社は、このアイディアについて実用新案登録を取っている。したがって、自作して自分が家庭内で使う分には問題ないが、業としての行為は実用新案権の侵害になるのでしてはいけない。蛇足ながら。

ver.1aは、アコリバと同様、USB-Aプラグを2個使い、信号ライン、電源ラインを二股に分離したものだ。隣り合ったUSB-Aの接続口に2個を差して使用する。

工作する際の注意点は、USB-Bプラグの#4ピンはGNDと電源-を兼ねているので、信号ライン、電源ラインの両方を接続する、ということだ。電源ラインは#1赤、#4黒がそれぞれ+、-だ。信号ラインも#2がデータ-、#3がデータ+の2本だけ接続すればそれで良さそうに思うが、実は#4GNDが基準となるので、3本接続しないと機能しない。(失敗済みです)

私は、信号ライン側はオーグ線2本とAWG20線1本、電源ライン側はAWG20線2本で構成した。二股なので、外装チューブ、熱収縮チューブの仕上げが少々面倒だ。

ver.1bは、ver.1aにノイズフィルターを付けた音質改善版だ。

電源ラインの中間に、STEREO誌2014年9月号、2016年5月号掲載の柴崎 功氏設計の「USB電源フィルター」を付けている。これは、電源+-間にコンデンサーを並列することで、電源に乗っているノイズを吸収するものである。

これらは、短・単・離3要素が揃ったケーブルである。ただし、「離」については次のver.2が、さらに徹底している。

USB-Aプラグ・USB-Bプラグの結線図 上 ver.1a、下 ver.2

■ver.2 外部電源ケーブル

ver.2は、ver.1aと同じ構造だが、電源ライン側の端にUSB-Aプラグに代えて、2P中継用コネクターを付けたものだ。

それだけのことだが、中継コネクターにより外部の直流5V電源をつなぐことができるのがミソだ。そうすることにより、ノイズだらけのバスパワーから逃れることができる。電源ラインの徹底した分離独立になり、音質上の効果が一層あるはずだ。

ここでつなぐ外部電源は、直流5Vであれば、ACアダプター、電池など、何でも良いわけだが、せっかくなので、私の場合は別稿「PCオーディオの電源自作」でご紹介したマルチ電源の5V回路(トランスによる定電圧安定化電源)を使って、比較的クリーンな直流5Vを供給している。「PCオーディオの電源自作」

■比較試聴

以上の自作4種と手持ちの市販品2種を試聴した。

自作 純銀線使用 ver.0 基本のケーブル (10cm)

自作 オーグ線使用 ver.1a アコリバ型ケーブル (18cm)

自作 オーグ線使用 ver.1b アコリバ型+ノイズフィルター (18cm)

自作 オーグ線使用 ver.2 外部電源ケーブル (20cm)

自作したUSBケーブル 上から ver.0、ver.1a、ver.1b、ver.2

■ver.2 外部電源ケーブル

ver.2は、ver.1aと同じ構造だが、電源ライン側の端にUSB-Aプラグに代えて、2P中継用コネクターを付けたものだ。

それだけのことだが、中継コネクターにより外部の直流5V電源をつなぐことができるのがミソだ。そうすることにより、ノイズだらけのバスパワーから逃れることができる。電源ラインの徹底した分離独立になり、音質上の効果が一層あるはずだ。

ここでつなぐ外部電源は、直流5Vであれば、ACアダプター、電池など、何でも良いわけだが、せっかくなので、私の場合は別稿「PCオーディオの電源自作」でご紹介したマルチ電源の5V回路(トランスによる定電圧安定化電源)を使って、比較的クリーンな直流5Vを供給している。「PCオーディオの電源自作」

■比較試聴

以上の自作4種と手持ちの市販品2種を試聴した。

自作 純銀線使用 ver.0 基本のケーブル (10cm)

自作 オーグ線使用 ver.1a アコリバ型ケーブル (18cm)

自作 オーグ線使用 ver.1b アコリバ型+ノイズフィルター (18cm)

自作 オーグ線使用 ver.2 外部電源ケーブル (20cm)

自作したUSBケーブル 上から ver.0、ver.1a、ver.1b、ver.2

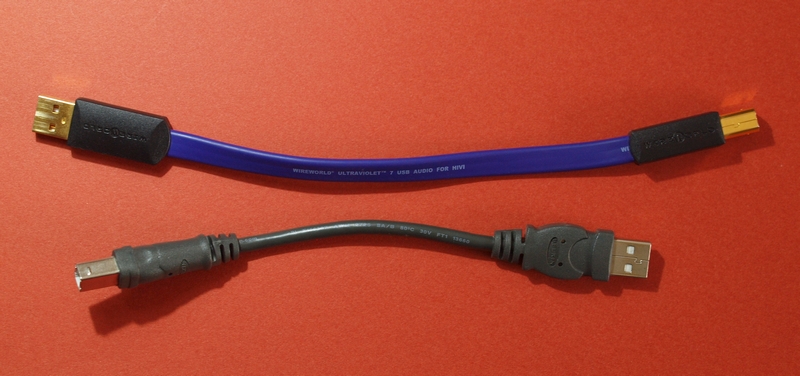

WireWorld社 オーディオ用 Ultravioket7(20cm):雑誌の付録だった

Belkin社 汎用品(15cm)

上 WireWorld 下 Belkin

WireWorld社 オーディオ用 Ultravioket7(20cm):雑誌の付録だった

Belkin社 汎用品(15cm)

上 WireWorld 下 Belkin

サーバーPC(PC Engines APU.1D4, USB-A)、USB DAC/ヘッドフォンアンプ(OppoHA-1, USB-B)間の接続に使用。ヘッドフォン(ULTRASONE Edition9)で試聴。

このOppo HA-1は、充実した電源を内蔵しており、サーバーPCのバスパワーを使っていないだろうと推測するが、一般に、USB接続を確立するためには+5Vの電位の存在が必要らしい。ver.1aの信号ラインだけ接続して電源ラインは未接続という状態を試したが、サーバーPCがHA-1を認識してくれなかった。

試聴結果は、ver.2 >> ver.1b > ver.1a >> ver.0 > Belkin > WireWorld だった。

ver.2は、迫力・情報量・音場広さなどの制約を感じさせず、悠々として自然。

ver.1のa、bは、十分音楽を楽しめるレベルだが、dレンジ、fレンジが伸びきらない感じ。Ver.1bのノイズフィルターは、それなりの効果があるようだ。

Belkinになると鈍った感じになる。その一方で、何だかうるさく落ち着かない。

■ニッケル水素充電池による+5V外部電源

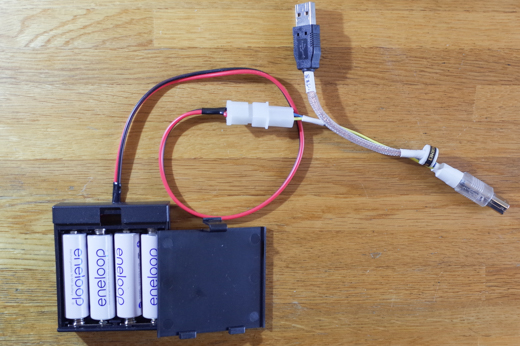

Ver.2は、上述のとおり、中継コネクターにACアダプター、電池など外部の直流5V電源を接続する。下の写真は、ニッケル水素充電池 単3×4本(直列で5.2V)を電池ボックスに入れた外部電源の一例だ。

サーバーPC(PC Engines APU.1D4, USB-A)、USB DAC/ヘッドフォンアンプ(OppoHA-1, USB-B)間の接続に使用。ヘッドフォン(ULTRASONE Edition9)で試聴。

このOppo HA-1は、充実した電源を内蔵しており、サーバーPCのバスパワーを使っていないだろうと推測するが、一般に、USB接続を確立するためには+5Vの電位の存在が必要らしい。ver.1aの信号ラインだけ接続して電源ラインは未接続という状態を試したが、サーバーPCがHA-1を認識してくれなかった。

試聴結果は、ver.2 >> ver.1b > ver.1a >> ver.0 > Belkin > WireWorld だった。

ver.2は、迫力・情報量・音場広さなどの制約を感じさせず、悠々として自然。

ver.1のa、bは、十分音楽を楽しめるレベルだが、dレンジ、fレンジが伸びきらない感じ。Ver.1bのノイズフィルターは、それなりの効果があるようだ。

Belkinになると鈍った感じになる。その一方で、何だかうるさく落ち着かない。

■ニッケル水素充電池による+5V外部電源

Ver.2は、上述のとおり、中継コネクターにACアダプター、電池など外部の直流5V電源を接続する。下の写真は、ニッケル水素充電池 単3×4本(直列で5.2V)を電池ボックスに入れた外部電源の一例だ。

単3電池なので、普通にUSBの電源として使う場合は長時間もたない。が、私の場合、これを上記試聴のサーバーPCとUSB DAC間の接続確立用に使っている。5Vの電位を認識してUSB接続を確立するもので、これ無しには接続を開始できないが、いったん接続を確立した後には、動作用に電気を使っていないため電流が流れない。中継コネクターを外しても、問題なく接続は続く。

私のオーディオシステムで、USBケーブルを常時使うのはこの1か所だけ。この形でVer.2ケーブルを常用している。スイッチ無しで常時点けっぱなしだが、電力消費がほとんど無いので、1回の充電で半年はもつ。

■まとめ

短・単・離の三要素が揃うほど、試聴結果が良い。試聴システムではUSBの接続確立のための5Vで、実用していないと思われる電源ラインだが、つながっている限りは影響がある。やはり「離」の要素を徹底した方が良いのだ。

ver.2の音が一歩抜きん出ているが、ケーブルとしてはver.1aと同じなのだから、良質な外部電源をつないだことによる効果だろう。好結果は当然か。現在、このver.2を常用している。

適当な外部電源を用意できない場合は、ノイズフィルターを付けたVer.1bがお勧めだ。自作の労力に見合うだけの効果がある。

総じてUSBケーブルの自作は、手間と技術を少々要するが、短・単・離という市販品には無いものが低コストででき、面白く遊ぶことができるので、お勧めである。

単3電池なので、普通にUSBの電源として使う場合は長時間もたない。が、私の場合、これを上記試聴のサーバーPCとUSB DAC間の接続確立用に使っている。5Vの電位を認識してUSB接続を確立するもので、これ無しには接続を開始できないが、いったん接続を確立した後には、動作用に電気を使っていないため電流が流れない。中継コネクターを外しても、問題なく接続は続く。

私のオーディオシステムで、USBケーブルを常時使うのはこの1か所だけ。この形でVer.2ケーブルを常用している。スイッチ無しで常時点けっぱなしだが、電力消費がほとんど無いので、1回の充電で半年はもつ。

■まとめ

短・単・離の三要素が揃うほど、試聴結果が良い。試聴システムではUSBの接続確立のための5Vで、実用していないと思われる電源ラインだが、つながっている限りは影響がある。やはり「離」の要素を徹底した方が良いのだ。

ver.2の音が一歩抜きん出ているが、ケーブルとしてはver.1aと同じなのだから、良質な外部電源をつないだことによる効果だろう。好結果は当然か。現在、このver.2を常用している。

適当な外部電源を用意できない場合は、ノイズフィルターを付けたVer.1bがお勧めだ。自作の労力に見合うだけの効果がある。

総じてUSBケーブルの自作は、手間と技術を少々要するが、短・単・離という市販品には無いものが低コストででき、面白く遊ぶことができるので、お勧めである。