フィルムのデジタル化 その2- 白黒ネガフィルム

リバーサルフィルムのデジタル化については、別稿「フィルムのデジタル化 -リバーサルフィルムをデジタル一眼でデュープする」でご紹介した。その後、続けてネガフィルムのデジタル化作業を行った。

デュープ撮影の使用機材、方法は、リバーサルフィルムの時と基本的に同じ。違いは撮影後の写真編集アプリ「Lightroom」による加工作業だが、そのあたりをご説明する。

なお、残るは中判フィルム(6×6のリバーサルがほとんどで、一部が白黒ネガ)だが、こちらは「ES-1 スライドコピーアダプター」が35mm判用なので、デュープ作業ができない。6×6はそのままで見られることもあり、デジタル化は行わないことにした。

■手持ちの35mmネガフィルム

手持ちのネガフィルムは白黒が多く、カラーは少ない。ヘボなアマチュアなのに、撮

影当時、生意気にもネガカラーの色味に満足できなかったのだ。それで、屋外は低感度のリバーサル、光量が不足する屋内は白黒ネガ、と使い分けていた。カラーネガは、ほんの記録目的の時、運動会など屋外でも高感度が要る時に限って使ったので、本数が少ない。

また、カラーネガの場合はフィルムベースが濃いオレンジ色であり、これをいかに打ち消すか、その上で、記憶の中の被写体本来の色にいかに戻すか、という難しさがある。手間がかかる割にうまく結果が出ないのだ。そんなことから、今回の作業では割り切って、カラーネガも白黒でデジタル化することにした。

■デュープ作業でのフィルム保持

デュープ作業で使う機材はリバーサルフィルムと同じで、カメラはオリンパスE-620、マクロレンズ ZD 35mm F3.5Macro、ニコンES-1 スライドコピーアダプター。これを三脚に取り付け、光源となる照明は自作の色温度5000Kの蛍光灯ライトボックス、という陣容だ。

問題は、ES-1 スライドコピーアダプターがその名のとおり、マウントされたスライドを対象とした作りであることだ。35mm判スリーブのネガフィルムをどう保持するか。

しかし、この問題の解決は意外に簡単だった。ヨドバシに500円ほどで売られている「ガラスネガキャリアー35mm用」があった。2枚のガラスでスリーブを挟む形だが、厚さが3mmほどで、そのままES-1アダプターにうまい具合に乗るのだ。特段、ニュートンリングなども出ず、実用になった。

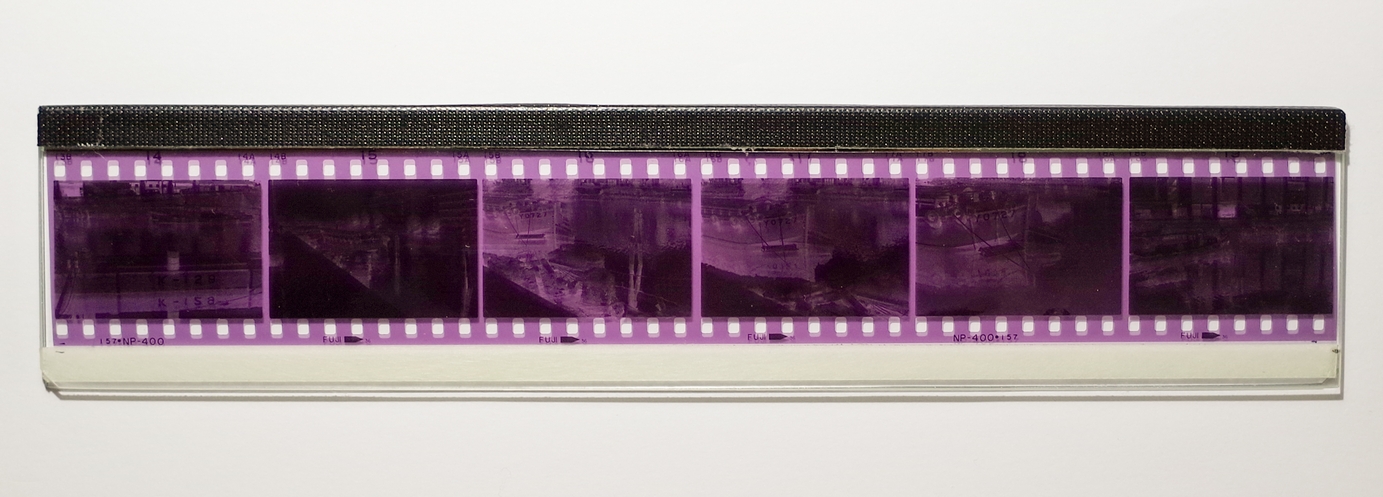

こんな感じでフィルムを挟む。ガラス上部の黒いテープはもともとのもので2枚のガラスをつないでいる。見えにくいが、ガラス下部のクリーム色のテープは、私が内側に貼った紙テープで、フィルムの位置決めのためのものだ。

このキャリアーをES-1のホルダー部分に挟み、コマ毎に横に滑らせてデュープ撮影する。慣れてくると、スライド・マウントと同じスピードで作業できた。

■Lightroomによる加工

デュープ撮影しただけでは、ネガはネガ画像のままだ。これを Lightroom で加工した。

Lightroomは、Adobe社の写真編集・管理アプリだが、同社の「Photoshop」がプロ向けで高機能、高価格であるのに対して、私のようなアマチュア向けにほぼ十分な機能があり、手が届く価格である。写真画像を様々に加工しても、前の段階に戻すことができ、元々の画像ファイルはそのまま残っている、というのが安心で良い。

ここで行う加工作業は、次のようなものだ。

①白黒の反転

②軟調・硬調の適正化

(ネガのコントラストの高低に応じて行う)

③切り抜き

(フォーサーズで撮影したことで画面に余分な外枠があるため)

④スポット修正

(元のフィルムのゴミ・カビ、デュープ撮影過程で生じる小さい白抜けなどもあるため、必要に応じて)

まず、加工作業前の、白黒ネガをデュープ撮影したそのままの状態。

まさにネガフィルムの接写で、単色だがフィルムベースの色がついている。写真右上のヒストグラムもRGBの山があり、カラーで読み込んだことを示している。

こんな感じでフィルムを挟む。ガラス上部の黒いテープはもともとのもので2枚のガラスをつないでいる。見えにくいが、ガラス下部のクリーム色のテープは、私が内側に貼った紙テープで、フィルムの位置決めのためのものだ。

このキャリアーをES-1のホルダー部分に挟み、コマ毎に横に滑らせてデュープ撮影する。慣れてくると、スライド・マウントと同じスピードで作業できた。

■Lightroomによる加工

デュープ撮影しただけでは、ネガはネガ画像のままだ。これを Lightroom で加工した。

Lightroomは、Adobe社の写真編集・管理アプリだが、同社の「Photoshop」がプロ向けで高機能、高価格であるのに対して、私のようなアマチュア向けにほぼ十分な機能があり、手が届く価格である。写真画像を様々に加工しても、前の段階に戻すことができ、元々の画像ファイルはそのまま残っている、というのが安心で良い。

ここで行う加工作業は、次のようなものだ。

①白黒の反転

②軟調・硬調の適正化

(ネガのコントラストの高低に応じて行う)

③切り抜き

(フォーサーズで撮影したことで画面に余分な外枠があるため)

④スポット修正

(元のフィルムのゴミ・カビ、デュープ撮影過程で生じる小さい白抜けなどもあるため、必要に応じて)

まず、加工作業前の、白黒ネガをデュープ撮影したそのままの状態。

まさにネガフィルムの接写で、単色だがフィルムベースの色がついている。写真右上のヒストグラムもRGBの山があり、カラーで読み込んだことを示している。

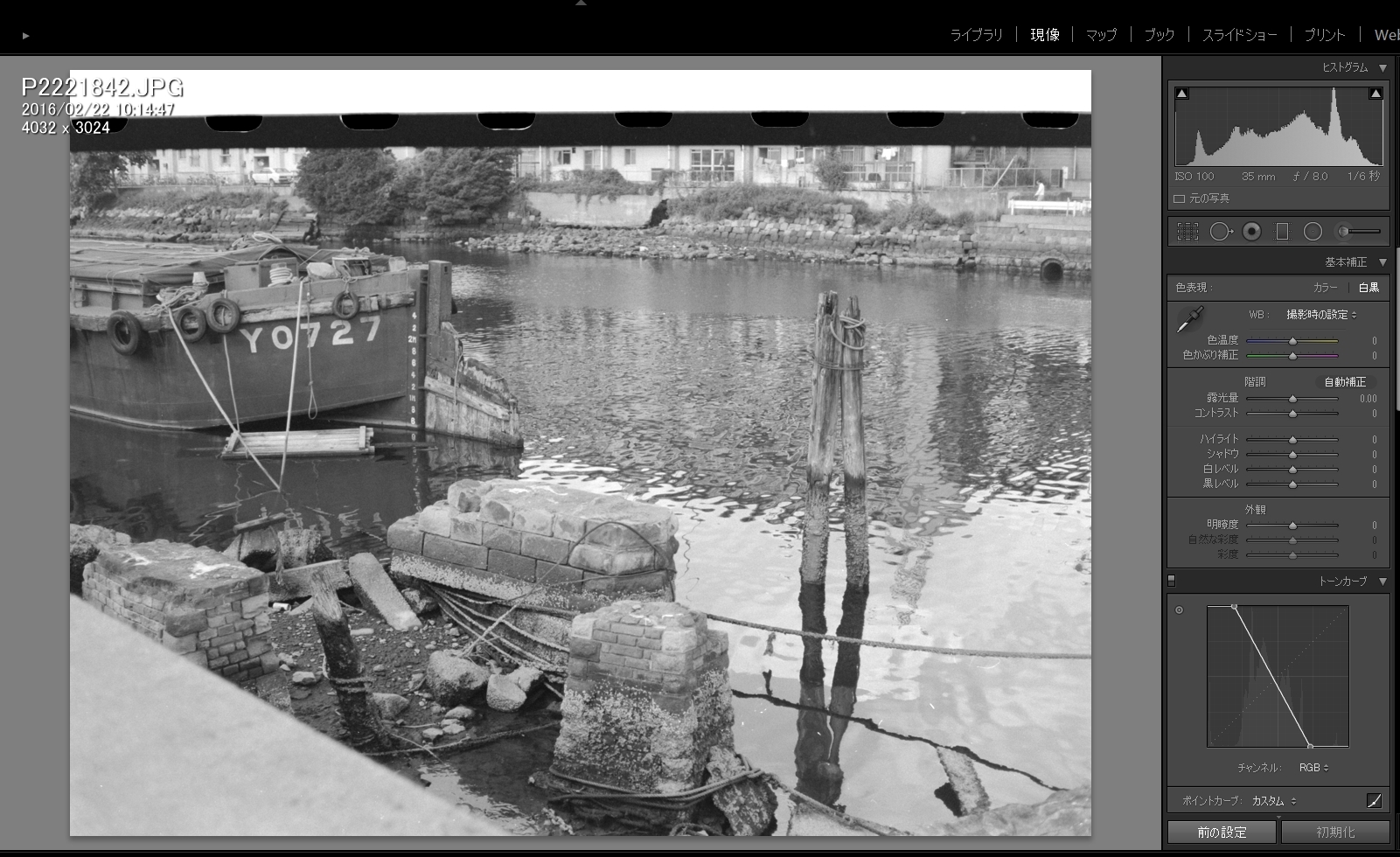

次は、作業①で、カラーで読み込んだ画像を白黒化するとともに、白黒を反転した状態。

白黒化はボタン一つで切り替える。反転はLightroomの既存メニューには無いが、写真右下に見えるトーンカーブを右上がりから右下がりに変えることで実現できる。

だが、それだけでは全体にコントラストが低い軟調の画面だ。いわゆる眠い写真。

次は、作業①で、カラーで読み込んだ画像を白黒化するとともに、白黒を反転した状態。

白黒化はボタン一つで切り替える。反転はLightroomの既存メニューには無いが、写真右下に見えるトーンカーブを右上がりから右下がりに変えることで実現できる。

だが、それだけでは全体にコントラストが低い軟調の画面だ。いわゆる眠い写真。 これを改善するのは作業②で、コントラストを高めて調子を整える。方法は、右下のトーンカーブの左右の幅を狭めることで可能になる。そうすると、右上のヒストグラムも、山が左右(シャドウ~ハイライト)に広がる。ここまでの作業で、一応見られる写真になった。

これを改善するのは作業②で、コントラストを高めて調子を整える。方法は、右下のトーンカーブの左右の幅を狭めることで可能になる。そうすると、右上のヒストグラムも、山が左右(シャドウ~ハイライト)に広がる。ここまでの作業で、一応見られる写真になった。

あとは必要に応じて、作業②のトーンカーブのシャドウ側・ハイライト側を上げ下げして微修正したり、③切り抜き、④スポット修正を行えば良い。

このLightroomによる加工作業は、手間と言えば手間だがなかなか楽しいものだ。やっってみたかったが経験無い、暗室でのプリント作業のようである。暗室 Darkroom に対して Lightroom。なるほど。

一枚一枚個別に加工すると大変だが、複数の画像を対象に、①と②のトーンカーブ補正、③切り抜きなど、同じ加工を加える時は「同期」機能を使って、一度にまとめてできるので手間が省ける。作業②のトーンカーブの左右幅は、狭め方を何種類か作って「ユーザープリセット」として記憶しておける機能があるので、これも使える。まとめてざっと加工しておき、必要な微修正を個別に行うようにすれば作業効率が上がる。

■デジタル化しての画質

③切り抜き、④スポット修正も行った、出来上がりの画像例である。

一眼レフを買って間もない頃、1985年8月の、桜木町駅近くにあったはしけ溜まりの風景だ。

あとは必要に応じて、作業②のトーンカーブのシャドウ側・ハイライト側を上げ下げして微修正したり、③切り抜き、④スポット修正を行えば良い。

このLightroomによる加工作業は、手間と言えば手間だがなかなか楽しいものだ。やっってみたかったが経験無い、暗室でのプリント作業のようである。暗室 Darkroom に対して Lightroom。なるほど。

一枚一枚個別に加工すると大変だが、複数の画像を対象に、①と②のトーンカーブ補正、③切り抜きなど、同じ加工を加える時は「同期」機能を使って、一度にまとめてできるので手間が省ける。作業②のトーンカーブの左右幅は、狭め方を何種類か作って「ユーザープリセット」として記憶しておける機能があるので、これも使える。まとめてざっと加工しておき、必要な微修正を個別に行うようにすれば作業効率が上がる。

■デジタル化しての画質

③切り抜き、④スポット修正も行った、出来上がりの画像例である。

一眼レフを買って間もない頃、1985年8月の、桜木町駅近くにあったはしけ溜まりの風景だ。

写真自体の出来はともかくとして、デジタル化しての画質は、ディスプレイで見る限りまずまずと思うが、いかがだろうか。

リバーサルのデジタル化に比べ、白黒は色味が無いので、さほど粗が目立たないのかもしれない。階調については、Lightroomで簡単に加工することで、コントラストの過不足をある程度カバーできる。

ただ、上の例のように屋外で撮った、もともと階調が豊かなネガは良好な結果になるのだが、室内で撮って露光不足など、調子が整っていないネガは、階調の幅が狭くて、トーンカーブをいじっても救えない。

私の撮ったフィルムは、前述のように、屋外はリバーサル、屋内は白黒ネガを使うことを基本としていたので、そうした、階調幅が狭くて加工が難しい写真が少なくなかった。

カラーネガからの白黒デジタル化も、方法は全く同様である。ただ、オレンジ色のフィルムベースのせいか、より階調幅が狭いものが多かった。

フィルムベースの色といえば、白黒フィルムは富士のネオパンSS、コダックのトライXを多く使ったが、富士は紫色が濃く、コダックの方がグレーに近いベース色である。しかし、デジタル化にはその違いは特に影響無かった。

またついで言うと、白黒ネガフィルムでもイルフォードのXP1など色素画像でカラーネガと同じC-41現像プロセスのものがこの当時発売され、面白がって使った。感度の許容範囲が広いということだったので、私の場合、室内で無理な撮り方をしたネガが多い。結果からすると、露光不足のものはやはり階調幅が狭くて画質が悪く、この点は一般の白黒ネガフィルムと同様であった。

なお、カラーネガはやはりカラーでデジタル化したいという方には、「ごっさん」氏のサイトが、青色の光源でデュープするという上手いやり方を発案し、紹介しておられるのでご参照あれ。http://gossan.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/20134-3083.html

総じて、デュープによるネガの白黒デジタル化はお勧めできると思う。自分で行うのは、手間はかかるものの、Lightroomでの加工が楽しい作業であり、撮影時のあれやこれやを思い出すきっかけになる。その上、画質の成果もそこそこ得られるのがうれしい。

写真自体の出来はともかくとして、デジタル化しての画質は、ディスプレイで見る限りまずまずと思うが、いかがだろうか。

リバーサルのデジタル化に比べ、白黒は色味が無いので、さほど粗が目立たないのかもしれない。階調については、Lightroomで簡単に加工することで、コントラストの過不足をある程度カバーできる。

ただ、上の例のように屋外で撮った、もともと階調が豊かなネガは良好な結果になるのだが、室内で撮って露光不足など、調子が整っていないネガは、階調の幅が狭くて、トーンカーブをいじっても救えない。

私の撮ったフィルムは、前述のように、屋外はリバーサル、屋内は白黒ネガを使うことを基本としていたので、そうした、階調幅が狭くて加工が難しい写真が少なくなかった。

カラーネガからの白黒デジタル化も、方法は全く同様である。ただ、オレンジ色のフィルムベースのせいか、より階調幅が狭いものが多かった。

フィルムベースの色といえば、白黒フィルムは富士のネオパンSS、コダックのトライXを多く使ったが、富士は紫色が濃く、コダックの方がグレーに近いベース色である。しかし、デジタル化にはその違いは特に影響無かった。

またついで言うと、白黒ネガフィルムでもイルフォードのXP1など色素画像でカラーネガと同じC-41現像プロセスのものがこの当時発売され、面白がって使った。感度の許容範囲が広いということだったので、私の場合、室内で無理な撮り方をしたネガが多い。結果からすると、露光不足のものはやはり階調幅が狭くて画質が悪く、この点は一般の白黒ネガフィルムと同様であった。

なお、カラーネガはやはりカラーでデジタル化したいという方には、「ごっさん」氏のサイトが、青色の光源でデュープするという上手いやり方を発案し、紹介しておられるのでご参照あれ。http://gossan.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/20134-3083.html

総じて、デュープによるネガの白黒デジタル化はお勧めできると思う。自分で行うのは、手間はかかるものの、Lightroomでの加工が楽しい作業であり、撮影時のあれやこれやを思い出すきっかけになる。その上、画質の成果もそこそこ得られるのがうれしい。